Quanto è buona e gustosa la cucina di montagna! Mi piace trascorrere le vacanze sulle Alpi, con una predilezione per le Dolomiti, e provo una intensa soddisfazione quando al termine di una bella escursione, stanca ma gratificata dal risultato raggiunto, mi siedo sulla terrazza del rifugio, prendo il menu e scelgo una delle tante stuzzicanti pietanze: salsicce e patate arrostite, polenta e funghi, spezzatino di cinghiale, tagliatelle e spätzle, salumi e formaggi tipici, dolci golosissimi. Il tutto innaffiato da un buon vino rosso o da una fresca birra artigianale.

Gli alpinisti, quelli veri, probabilmente storcono il naso di fronte a questa ricca e a volte raffinata offerta enogastronomica, favorita anche dall’invasione di turisti che grazie alle funivie raggiungono l’alta quota senza troppa fatica e affollano i rifugi. Il turismo di montagna è storia recente: un tempo erano pochi quelli che viaggiavano e chi lo faceva andava alla ricerca di cultura e arte, come coloro che nel Settecento facevano il cosiddetto Grand Tour. Esigenze di salute spingevano verso le località termali, conosciute già nell’antica Roma per le loro proprietà benefiche, o verso il mare, per respirare aria buona e salubre. La montagna era inospitale, pericolosa, difficile da raggiungere.

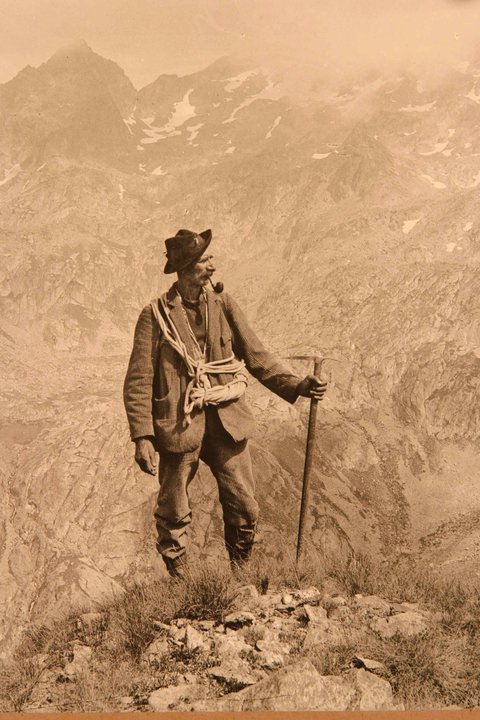

Nell’Ottocento l’atteggiamento cambia: le vette silenziose, i panorami, gli alpeggi, le virtù semplici e pure degli abitanti suscitano interesse e curiosità negli intellettuali romantici, che si sentono ispirati da quei luoghi pieni di fascino. Gli scalatori ambiscono a raggiungere la vetta delle montagne più alte, in uno spirito sportivo all’insegna del coraggio, della sfida, della competizione per arrivare per primi alla meta. Sono gli anni d’oro dell’alpinismo: il Monte Rosa viene scalato nel 1855, il Cervino nel 1865, il Monte Bianco dal versante italiano nel 1863. Quintino Sella, ministro delle Finanze del Regno d’Italia ma anche grande alpinista, dopo avere scalato il Monviso fonda nel 1869 il Club Alpino Italiano, per dare impulso a questa nuova disciplina sportiva e incoraggiare gli italiani ad esplorare le montagne. Armati di pennelli e vernici colorate, i soci del CAI tracciano segni sulle rocce e sugli alberi per indicare i sentieri, per aiutare l’escursionista a non perdersi e raggiungere con sicurezza la meta. Si diffondono pubblicazioni specialistiche, che descrivono minuziosamente gli itinerari, le difficoltà del sentiero e i tempi di percorrenza.

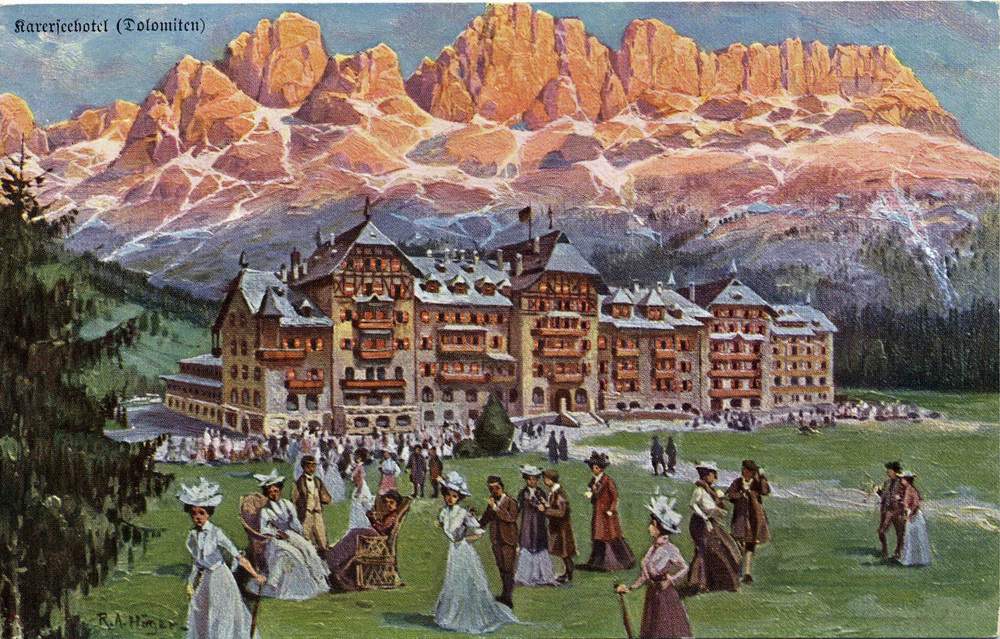

Sempre in quegli anni vengono aperti i primi grandi hotel nelle località più rinomate, in particolare nel Sud Tirolo, dove il clima è molto mite. I soggiorni della principessa Sissi a Merano lanceranno una moda che contagerà i nobili dell’Impero. Nel 1896 viene inaugurato il Grand Hotel Carezza, affacciato sul romantico lago, con grande fasto alla presenza della nobiltà mitteleuropea. Il culmine dei festeggiamenti e della sorpresa si raggiunge quando al calare dell’oscurità si accendono decine di lampadari di luce elettrica, cosa eccezionale per l’epoca.

I due modelli di turismo si contendono ancora oggi le montagne: da un lato gli alpinisti che vivono il rapporto con la montagna in modo coraggioso e rude, alzandosi all’alba per avviarsi sui sentieri, portandosi i panini, la borraccia e lo stretto necessario per la sopravvivenza in quota. Dall’altro l’escursionista che ama una vacanza all’insegna del confort, preferisce le tranquille passeggiate a mezza costa, approfittando degli impianti di risalita che lo aiutano a raggiungere una certa altitudine senza fare troppa fatica, alla ricerca di un punto di ristoro dove sedersi comodamente sulle panche di legno, servito da una simpatica cameriera in abito tradizionale. Sto generalizzando e me ne scuso: il più delle volte il confine tra questi due profili di amanti della montagna è meno netto e molti camminano per ore sui sentieri, con i loro bastoncini e lo zaino in spalla, provando soddisfazione nell’impresa, con il miraggio però di trovare all’arrivo un ristoro adeguato. Una cosa accomuna tutti coloro che scelgono una vacanza così: l’amore per la montagna, le sue atmosfere, la natura e quel profondo senso d’infinito che trasmette tanta pace.

Personalmente apprezzo molto lo sviluppo di questa buona gastronomia d’alta quota: mi piace che vengano valorizzati i prodotti del territorio, che si tramandino ricette e preparazioni culinarie. Ci vuole impegno e fatica a tenere vive le aziende agricole sugli alpeggi, allevare animali che richiedono molta cura, realizzare formaggi e salumi secondo antiche tecniche artigianali, svegliarsi all’alba per fare il pane in casa, cuocere la polenta sulla cucina economica (l’ho visto con i miei occhi). Il turismo che affolla i rifugi permette la custodia di quelle belle tradizioni, della produzione artigianale sana e di grande qualità; tante famiglie rimangono a vivere in quelle vallate proprio contando sui villeggianti che in inverno e in estate vogliono godere di tanta bellezza e bontà. C’è chi eroicamente tiene aperti quei rifugi in alta quota, alla fine di lunghi e faticosi itinerari escursionistici. Ecco allora che l’alpinista esperto e temerario, invece di tirare fuori dallo zaino il panino o la barretta energetica, si siede al tavolo del rifugio, in compagnia di altri che condividono la sua stessa passione. Tra un piatto di polenta e un bicchiere di vino, si raccontano esperienze, si condividono consigli e raccomandazioni, si acquisiscono spunti per nuove avventure. I ramponi attaccati allo zaino indicano che all’alba si salirà sul ghiacciaio. La cena calda e ristoratrice è un aiuto in vista della fatica del giorno successivo.

E alla fine del mio post … mi viene voglia di andare in montagna!